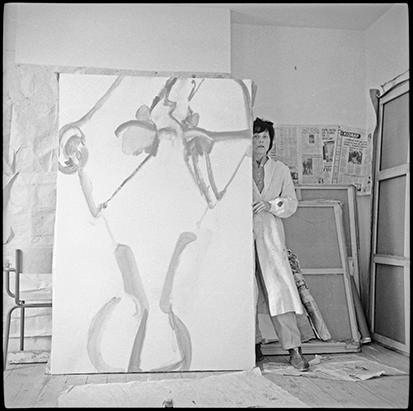

Bilder wie „Selbstportrait mit Engel“/„Kleiner Harlekin“ von 1961 stehen für das ureigenste Thema Maria Lassnigs: die Körperbewusstseinsmalerei. In den Strichbildern aus dieser Zeit drückte sie das Bewusstsein des eigenen Zustands und Körpergefühls in Malerei aus.

„Im Grunde genommen sind das meine schönsten Gemälde“, sollte Lassnig später über ihre Strichbilder sagen, die in den 1960er-Jahren in Paris entstanden. Sie stellen eine entscheidende Phase ihrer Entwicklung dar; die Striche waren für die Künstlerin wirkliche Körperkunst, echte Empfindung – und nichts Abstraktes.

Damit stand ihr Werk in scharfem Gegensatz zu der Mode einer Zeit, in der Abstraktion alle anderen Kunstrichtungen dauerhaft abgelöst zu haben schien. Doch gerade die Tatsache, dass Lassnigs Arbeiten ihr eigener Körper zugrunde liegt und ihnen damit etwas Gegenständliches anhaftet, macht die Strichbilder so einzigartig – und sie selbst zur bis heute bedeutendsten Malerin Österreichs.

Maria Lassnig zog 1960 nach Paris, wo die von ihr liebevoll auch „Strichmanderln“ genannten Werke entstanden. In ihrem Atelier in der Rue de Bagnolet stellte sie sich vor die weiße Leinwand, auf die sie mit einfachen Strichen in leuchtenden Grundfarben Körpergefühle und Körperformen brachte. In „Selbstportrait mit Engel“/„Kleiner Harlekin“ kontrastiert kühles Blau mit warmem Rot. Die roten Striche umreißen eine eigene Form, die die blaue ergänzt und sich gleichzeitig von ihr abhebt.

Die Strichbilder stehen – schon ihrer Bezeichnung nach – zwischen Zeichnung und Malerei; sie haben ihren Ursprung wohl in Lassnigs Körpergefühlszeichnungen der späten 1940er-Jahre. Dazu notierte die Künstlerin: „Es ist leichter zu zeichnen als zu malen, aber es ist besser, ein gutes Zeichnung-Gemälde zu machen, als ein schlechtes Gemälde-Gemälde.“

Lassnigs Entscheidung, den männerdominierten Wiener Kunstbetrieb hinter sich zu lassen und sich international zu etablieren, ist auch heute gut nachvollziehbar. (So schrieb etwa ein Kritiker 1960 über ihre Schau in der Galerie St. Stephan, dass Lassnigs Malerei in ihrer Natürlichkeit sehr männlich sei – was als Kompliment gedacht war.) Weniger verständlich mag jedoch die Entscheidung für Paris erscheinen, hatte sich das Zentrum der Avantgarde doch bereits nach New York verschoben. Der Blick aus Wien dürfte jedoch ein anderer gewesen sein; und Paris galt vielen europäischen Kunstschaffenden immer noch als der Ort, an dem Kunst passierte.

Die damals 41-jährige Lassnig tauchte jedenfalls begeistert in die neue Umgebung und die französische Lebensart ein. Um sich finanziell über Wasser zu halten, schrieb sie „Pariser Kunstbriefe“ für österreichische Tageszeitungen, in denen sie die Stadt und deren Kunstwelt lebendig schilderte. Bald beherrschte sie Französisch so gut, dass sie Teile ihrer Tagebücher darin verfasste. 1962 etwa hielt sie den Gedanken fest: „Non, la gloire ne serait jamais une récompense suffisante pour toutes les souffrances de ma vie.“ – „Nein, der Ruhm wird nie eine angemessene Belohnung für all das Leiden in meinem Leben sein.“ Ein Ruhm, der sich allerdings erst viele Jahre später in dem verdienten Maß einstellte; für eine Künstlerin, die selbst- und körperbewusst ihren ganz eigenen Weg ging.

AUKTION

Zeitgenössische Kunst I, 21. Mai 2025, 18:00 Uhr

Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Wien

20c.paintings@dorotheum.at

Tel. +43-1-515 60-358, 386