AD KUNSTKAMMER

Die Magie des Einzigartigen – in ihrer Kunstkammer betrachtet Dr. Simone Herrmann alle 14 Tage ein Werk aus dem internationalen Kunsthandel. Folge 58, Teil 2: Spektakuläre Juwelenauktionen im Wiener Dorotheum. Von der „Fuchsiabrosche“ und fürstlichen Diademen bis zum Cocktailring von Cartier.

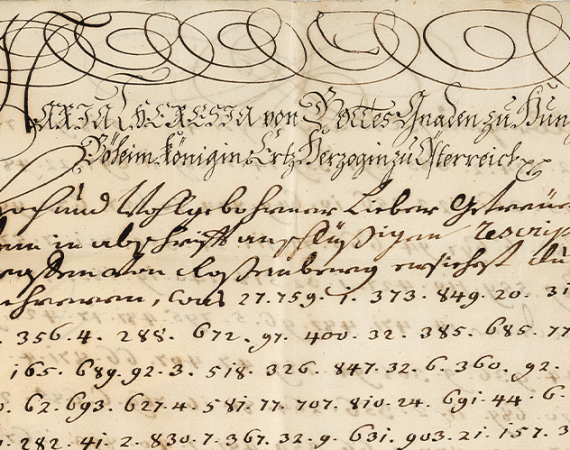

kaiserliche Provenienz

Ein ausgesucht schönes Juwel, naturalistisch wie ein Fuchsienzweig, mit grazilen Stengeln, gebogenen Blütenblättern, ausgefasst mit rieselnden Altschliffdiamanten und fuchsienfarbenen Rubinen. Die „Schratt-Brosche“. „Die Einlieferin erzählte uns, dass Katharina Schratt sie ihrem Großvater, einem Wiener Goldschmied verkauft hätte, wohl in den 1920er oder 1930er Jahren“, erzählt Astrid Fialka-Herics, Leiterin der Abteilung Juwelen und Uhren am Wiener Dorotheum. Katharina Schratt, Burgschauspielerin und, das wusste zur damaligen Zeit noch jedes Kind, langjährige Geliebte des Kaisers Franz-Joseph I. von Österreich. „Natürlich waren auch wir elektrisiert!“ Die Brosche stammte von A. E. Köchert und wurde in den Jahren um 1890 bis 1895 gefertigt, „das ließ sich in den Entwurfsbüchern nachprüfen, obwohl Kaiser Franz Joseph seine persönlichen Geschenke oft – wie auch in diesem Fall – nicht punzieren ließ“, erklärt Fialka-Herics. Zum Zeitpunkt des Verkaufs war das Stück bereits aus der Mode gekommen. Eine andere Ära eben, genau wie das Habsburger Reich, das nach dem Ersten Weltkrieg in Trümmern lag. Wahrscheinlich konnte Katharina Schratt, die wegen ihrer Spielsucht bereits zu Lebzeiten des Kaisers in ewigen Geldverlegenheiten war, nicht allzu viel für die „Fuchsiabrosche“ erlösen.“ Ein Geschenk des Kaisers, ein exquisites Stück – sicherlich. Aber vor allem ein Juwel, in dem sich das Schicksal der Katharina Schratt und das des österreichischen Kaiserpaars spiegelt, eine Dreiecksgeschichte.

Eigentlich sah sie aus wie die Kaiserin, nur pummeliger. Viel pummeliger. Katharina Schratt trug das kastanienbraune Haar zu einer Lockenkrone aufgesteckt, ihre Taille war eng geschnürt, naja, so gut es eben ging, aber ihr sahniger Charme gefiel. Ganz Wien jubelte ihr zu und auch Kaiser Franz Joseph sah sie gern, die jugendliche Naive vom Burgtheater, während seine Kaiserin, Elisabeth von Österreich, das Original, die Sisi mit der Weltrekordtaille (46 Zentimeter) und den Edelweißsternen im wallenden Haar, die Augen verdrehte. Was für eine schlechte Kopie! Aber, geh! Vielleicht ließ sich etwas daraus machen. Schließlich langweilte sie sich zu Tode an diesem Hof, mit diesem Mann, der sie in seinen Briefen, meistens auf Ungarisch „süßer Engel“ oder „geliebte Seele“ nannte, aber dann klagte, dass sie immer „so bös“ sei und ihn so lange allein ließ. Monatelang ging sie auf Reisen, in die entlegensten Mittelmeergegenden und die Ägeis, nach Madeira oder Korfu, wo sie sich Villen am Meer hatte bauen lassen. Residenzen des Entronnen-seins.

Auch dass sie in England Parforcejagden ritt, mit Bay Middleton, einem der waghalsigsten Reiter seiner Zeit, mochten Majestät gar nicht. Und vollends ärgerte ihn, dass sie so viel Zeit mit diesem Andrássy verbrachte, Graf Gyula Andrássy mit dem er seit den nationalistischen Aufständen der Ungarn Scherereien hatte und von dem er sich auch noch um des lieben Friedens willen 1867 zum ungarischen König hat krönen lassen müssen. Und was redeten die Wiener nicht alles über die Beziehung von Elisabeth und Andrássy! Erzherzogin Marie-Valerie, das jüngste Kind kam im April 1868 im ungarischen Ofen zur Welt, Sisis „Einzige“, das „Lieblingskind“, an keinem ihrer anderen Kinder hing sie so wie an Marie-Valerie. Am Hof wurde die kleine Erzherzogin, etwas maliziös, „das ungarische Kind“ genannt. Aber sei’s drum, dass sie halt immer so lange fortblieb, seine Briefe schloss Franz-Joseph mit den ewig gleichen Formeln: „komm bald heim zu Deinem Männeken“ oder „ich sterbe vor Sehnsucht nach Dir“. Elisabeth war es leid.

Bei einem Treffen des Dreikaiserbunds im mährischen Kremsier jedenfalls erhielt Frau Schratt und das Ensemble des Burgtheaters eine Einladung. Schon beim Wiener „Ball der Industriellen“ war sie dem Kaiser vorgestellt worden. Beim Souper in Kremsier platzierte man sie zwischen Franz-Joseph und dem Zaren Alexander III, der ihr, völlig bezaubert, am nächsten Tag eine kostbare Brosche mit russischen Smaragden verehrte. Franz-Joseph war verstimmt; zurück in Wien, bestellte die Kaiserin beim Hofmaler Heinrich von Angeli ein Porträt der Schauspielerin und machte es ihrem Mann zum Geschenk. Und auch das erste Tête-à-tête des Kaisers mit ihr arrangierte Elisabeth selbst. Katharina Schratt wusste nicht recht, was sie von dieser Art Protektion halten sollte. Am nächsten Tag ließ ihr der Kaiser einen Ring mit einem noch größeren Smaragd schicken, so hochkarätig war er, dass der Zar wie ein Knauser dastand.

Frau Schratt hatte fortan Zugang zu den privaten Räumen des Kaisers, sein Kammerdiener war im Bild. Und die Kaiserin sowieso. In den Briefen an sie schrieb Franz-Joseph nun seitenlang „von der lieben Freundin“. Und auch an sie, die Schratt, schrieb er jetzt Briefe. Und er machte ihr Geschenke. Allerdings war er wohl nicht der einzige, denn Schratt, die seit 1879 mit dem ungarischen Konsularbeamten Miklos Baron Kiss de Ittebe verheiratet war, sich aber schon 1880 nach der Geburt ihres Sohnes Anton von ihm getrennt hatte, unterhielt auch Beziehungen zu Hans Graf Wilczek und zu Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha, dem späteren König von Bulgarien. Mit ihrem Schauspielkollegen Viktor Kutschera, auch er verkehrte in ihrer Villa an der Gloriettegasse, war sie in den größten Theaterskandal der Monarchie verwickelt. „Der Gipfel der Geschmacklosigkeit“, höhnte Karl Kraus in der Zeitschrift „Die Fackel“, weil Katharina Schratt es gewagt hatte, in einem Lustspiel als Kaiserin Maria Theresia aufzutreten, sie, die Geliebte des Kaisers. Und dann auch noch an der Seite ihres Liebhabers, Kutschera, der den Kaisergemahl spielte. „Widerlichste Anzüglichkeit, um vor einem nach Klatsch geilem Publikum die leeren Kassen eines Geschäftstheaters füllen zu helfen“, zeterte Kraus. Franz-Joseph war konsterniert. „In der Zeitung habe ich gelesen, dass Sie die Maria-Theresia spielen werden. Ist das wahr?“ Zu mehr Kritik ließ er sich, mild und etwas zittrig, nicht herab. Katharina Schratt betrat nach diesem „Ist das wahr?“ nie wieder eine Bühne.

Die Fuchsiabrosche

Die „Fuchsiabrosche“ machte er ihr wohl in den Jahren nach 1890 zum Geschenk. Da hatte sich der Thronfolger, Kronprinz Rudolf bereits auf Schloss Mayerling erschossen, sich und seine Geliebte Mary Vetsera. Allen schickte er Abschiedsbriefe. An seinen Vater – kein Wort. Nach dieser Tragödie schloss sich der Kaiser noch enger an Katharina Schratt an. Ihr heiteres, ausgeglichenes und mitfühlendes Wesen stach so wohltuend von der Theatralik der Kaiserin ab, die mitten in der Nacht zur Kapuzinergruft fuhr, wo Rudolf aufgebahrt lag, und dort nach „Jehova!“ und „Rudolf!“ schrie. In einem Spottgedicht mokierte sie sich, wenig königlich über Aussehen und Gewohnheiten der Schratt und über deren Versuche, ihr zu gleichen. Die Wahrheit war wohl eher, dass Katharina Schratt mit dem Älterwerden viel besser fertig wurde, als sie selbst. In nichts ähnelten sich die beiden Frauen weniger als in der Lebensfreude. Zwar lebte Schratt über ihre Verhältnisse, aber es gab ja Seine Majestät, die ihr so gern aushalf. Später begnügte sie sich mit einer Wohnung im dritten Stock ihres Palais, wo sie völlig zurückgezogen mit ihren Papageien, den sieben Hunden und einem Affen lebte, Puzzles und Patiencen legte und mehrmals die Woche zum Grab des Kaisers pilgerte, gelegentlich wohl ein paar Besuche bei Juwelieren oder im „Pfandl“ machte und dabei etwas Diamantenes aus der Tasche zog, bevor sie am 17. April 1940 mit 86 Jahren starb

Geschichtsträchtig

Das Diadem, zwischen 1890 und 1895 bei A. E. Köchert in Auftrag gegeben, ist ein Spiegelbild ihrer Anschauungen. Diamantene Ranken, gekrönt von barocken Naturperlen, lieblich, ein bisschen zu konventionell vielleicht, zu einer Zeit als bei Köchert am Neuen Markt 15 schon ganz andere Tiaren gefertigt wurden, geradliniger, mit interessanten Stein-Kombinationen und moderneren Schliffen anstatt der Diamantrauten. Gerade von Friedrich Wilhelm Haarstrick“, sagt Astrid Fialka-Herics, gäbe es ganz andere Entwürfe. „Aber es war eben eine Auftragsarbeit.“ Marie-Valerie schien auch hier ganz die Tochter ihres Vaters.

„Mir bleibt auch nichts erspart“, soll der alte Kaiser bei der Nachricht von Elisabeths Tod gesagt haben und ließ nach der „theuersten Freundin“, die sich gerade im Salzburgischen aufhielt, schicken. „…mit wem kann ich besser von der Verklärten sprechen, als mit Ihnen.“ Punkt, kein Fragezeichen, nicht einmal ein rhetorisches. Derweil aus allen Ländern Europas Beileidstelegramme eintrafen, auch eines aus Torrino Reggio, vom italienischen König Umberto, aus dessen Land der Attentäter gekommen war. „Ich wünschte, um Dich zu sein, um Dir durch meine Liebe den Anteil zu bezeugen, den ich an Deinem Schmerz nehme“, schrieb Umberto von Savoyen. „Aber obwohl fern, schließen wir, Margarethe und ich, uns von ganzem Herzen Deinen Tränen und Deinen Gebeten an.“

Aus dem Besitz seiner Nichte Maria Bona Margherita von Bayern (1896-1971), die, wie König Umbertos Frau Margherita, der Linie Savoyen-Carignan entstammte, kam 2018 ein Konvolut bedeutender Schmuckstücke zur Auktion ins Dorotheum, darunter auch eine grazile Tiara aus dem Jahr 1900 mit stilisierten Kleeblättern besetzt mit Diamanten. Aber Glück? Am 29. Juli 1900 wurde König Umberto in Monza vom italienischen Anarchisten Gaetano Bresci erschossen, kaum zwei Jahre nach dem Attentat an Elisabeth. Das Haus trug Trauer. Und doch wird eine der Prinzessinnen das Glücksklee-Diadem getragen haben, vielleicht Maria Bonas Mutter Isabella, bevor es in ihren Besitz überging. Am Sockel des Krönchens, oberhalb der in Silber gefertigten Carcasse bilden fünf „savoyische Knoten“ die Reihe; ein Liebesseil, ohne Anfang und Ende, Emblem des Hauses Savoyen, Schicksalsknoten. Und was könnte die Bedeutung eines Diadems oder alten Schmucks besser symbolisieren als das? Menschen und Zeiten, und die Windungen des Schicksals im Spiegel eines Juwels.

Cin Cin!

Manchmal sind es nur Augenblicke. Glücksmomente wie der Anblick des Cocktail-Rings von Cartier. Ein grenadinefarbenes, unglaubliches Rot – nein, Pink!, oder doch Himbeerrot? Je nachdem wie sich das Licht in seinen funklenden Tiefen bricht. „Solche Rubine kommen nur in Myanmar vor“, erklärt Astrid Fialka-Herics. Diese Farbe habe auch sie in 20 Berufsjahren am Dorotheum noch nicht gesehen. „Coupette de Cartier“ haben die Pariser ihren Entwurf von 1960 genannt. Oval geschliffen, sitzt er von sechs Krappen gehalten mitten in weißgoldenen Staubfäden, jeder einzelne mit einem weißen Diamanten besetzt. Wie eine Blume sieht das aus. Oder ein Kelch, in dem das Rot überschäumt, moussiert und zu prickelnden Brillantperlen wird. Am 23. Juni 2021 kommt das kapriziöse Juwel im Dorotheum zur Auktion. Cin Cin!