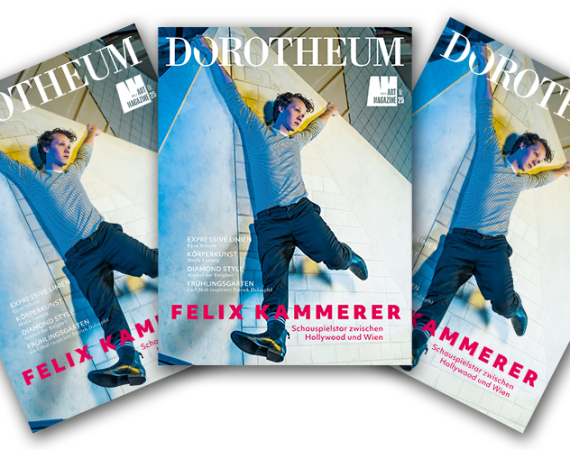

Der österreichische Schauspiel-Shootingstar Felix Kammerer hat als Hauptdarsteller im oscarprämierten Film „Im Westen nichts Neues“ den Durchbruch geschafft. Sein Engagement am Burgtheater, wo er derzeit an der Seite von Joachim Meyerhoff spielt, ist die Nabelschnur zu Wien – jener Stadt, der er seinen ausgeprägten Kunstsinn verdankt.

VON MARGARETE AFFENZELLER UND DORIS KRUMPL

Dieses spezielle Gesicht. Diese Mischung aus „unschuldig, gleichzeitig klug und altmodisch“, wie es Regisseur Edward Berger charakterisiert. In dessen Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“, das 2023 mit vier Oscars prämiert wurde, schrieb sich Felix Kammerers Gesicht in die Kinogeschichte ein. Seitdem der heute 29-jährige Wiener in der Verfilmung von Erich Maria Remarques Antikriegsroman den jungen Soldaten Paul Bäumer verkörperte, wandelte er sich vom Theaterschauspieler, der bereits 2022 mit einem Nachwuchs-Nestroy ausgezeichnet wurde, zum gefragten Filmdarsteller, der mitunter vier bis fünf Drehbücher in der Woche liest. Kammerer ist der androgyne Visconti-Typ, trägt aber auch das Bubenhafte in sich, könnte also vom Aristokraten bis zum Bauernjungen alles verkörpern.

© PATRICK T. FALLON / AFP /

picturedesk.com

Von Null auf Hundert

Die Oscars haben alles verändert. Obwohl: Felix Kammerer mag ja die „hochgezüchtete Branche“ nicht, wie er im Gespräch mit Dorotheum myART MAGAZINE einräumt. Was ihm mehr helfe als die Marke Oscar, seien die Kontakte zu Persönlichkeiten der Filmbranche. Und die können sich auch an unerwarteten Schauplätzen ergeben.

„Zufälligerweise habe ich bei der Oscar-Gala am Weg zur Toilette Guillermo del Toro getroffen, der mir auf die Schulter klopfte und sagte: ,Hey, kid, when are we going to work together?‘ Ich dachte zunächst, das sei ein Witz, es wird viel gelabert, und am Ende passiert eh nichts. Aber zwei Wochen später kam tatsächlich eine Nachricht. Guillermo wolle ein Zoom-Meeting machen. ,You’re on board, man, you are on board!‘“

Damit war Kammerer im Cast der Ende 2025 releasten Netflix- Produktion „Frankenstein“, eines für den ebenfalls oscarprämierten gebürtigen mexikanischen Filmregisseur typischen Märchens für Erwachsene. Ebenfalls typisch für del Toro, „dessen Filme ich immer schon verschlungen habe: ein Riesenbudget, ein Film am Rand zum Kitsch, aber dabei stets ernsthaft“, so Kammerer. Der österreichische Jungstar spielt William, den kleinen Bruder Frankensteins, der von der künstlich erschaffenen Kreatur getötet wird. In Mary Shelleys Original ist diese Figur ein Kind, aber del Toro hat sie für Felix Kammerer aufgewertet, die Rolle erwachsener und charaktervoller gemacht.

Derzeit steht Kammerer im „Fall McNeal“ in der Regie von Jan Bosse, einem seiner favorisierten Theatermacher, wieder auf der Bühne des Wiener Burgtheaters. Dort, wohin er 2019 von der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin nach einem Intermezzo am Maxim Gorki Theater Berlin und Auftritten bei den Salzburger Festspielen vom Fleck weg engagiert wurde. Wir treffen ihn in einer, wie er sagt, Ruhephase. „Wellenreiten“ sei der Plan: „In den Hochphasen des Filmens sich reinhauen und im Abebben Theater machen. Danach im Jäger-Beute-Schema weitermachen.“

Sich zurücknehmen sei wichtig, sagt Felix Kammerer, „denn ich habe gemerkt, dass sich viele Menschen in dieser Branche völlig auspumpen, dann sehen, es ist zu viel, und für Jahre ausfallen. Das möchte ich nicht.“ Diese für Senkrechtstarter seltene vernünftige Haltung hat er von seinen Eltern gelernt, der Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und dem Bariton Hans Peter Kammerer, mit denen Felix schon früh durch die Welt tingelte. Es sei für ihn wichtig, trotz der internationalen Karriere mit der Familie Zeit zu verbringen, bekennt er. Diese Entspanntheit scheint bemerkenswert, zumal in einer Branche, die weitgehend über Selbstvermarktung funktioniert.

Kunst als Heimat

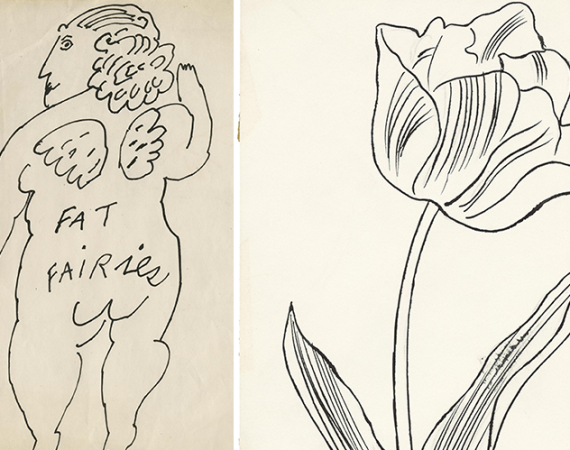

In die Wiege gelegt wurde Kammerer auch die Affinität zur bildenden Kunst. Seine Eltern hätten immer schon viel Kunst gekauft – in einer museumsreichen Stadt werde man dazu vielfach animiert.

Kammerer selbst besitzt eine Reihe von Werken befreundeter Künstlerinnen und Künstler. Die erste Ausnahme davon bildete eine Hamlet-Lithografie von Alfred Hrdlicka, online ersteigert über das Dorotheum. Dieser Auktionskauf verschaffte ihm damals gar das Gefühl, in die Erwachsenenwelt vorgedrungen zu sein, wie er sagt.

Kunst bedeutet für den Schauspieler, der sich wegen der internationalen Drehorte seiner Filme ständig in fremden Städten aufhalten muss, sogar eine Art Heimat. Museen seien für ihn Rückzugsorte auf Reisen. Zum Beispiel an freien Drehtagen in Los Angeles.

„Ich geh ins Getty Center. Oder ins The Broad. Das ist wie eine Auszeit, und gleich fühle ich mich der Stadt wieder zugehörig, denn da kenne ich etwas – etwas Schönes!“ In einem Interview beschrieb er einmal die für ihn geltende direkte Linie zwischen bildender und darstellender Kunst. „In der bildenden Kunst finde ich großartig, was da entsteht. Dass sich Menschen Gedanken machen über das Menschsein und ihm eine gebündelte Form geben. Das ist ein Zustand, den auch die Leute im Publikum suchen.“

In puncto Kunstrichtungen und Ästhetik hat Felix Kammerer eine eindeutige Präferenz für gerade Linien und einen minimalistischen Stil. Konkret und möglichst funktionabel, also keine Verschnörkelungen à la Jugendstil oder Hundertwasser. „Neue Sachlichkeit, Bauhaus – das ist meins. Die Simplizität kann aber auch ins Chaos gehen, wie etwa bei Mark Rothko. Es muss nicht alles geordnet sein.“ Und in Sachen Materialien: lieber Beton als hochpoliertes Holz.

Schauspiel mit ein wenig Physik

Diese Vorliebe für Klarheit und Reduktion spiegelt sich auch in Felix Kammerers rational-analytischen Ansätzen beim Schauspielen. Für die vielen Dreheinsätze bei „Im Westen nichts Neues“ hat sich Kammerer Emotions-Exceltabellen angelegt. Diese Ordnungsskala half ihm, die am jeweiligen Drehtag angesagten Gefühlslagen gezielt abzurufen. Kammerer ist in seinem Denken und Arbeiten an Strukturen interessiert, seien es mechanische wie Film- und Theatertechnik oder eben dramaturgische.

Dramaturgisches Denken habe für ihn ohnehin sehr viel mit Physik zu tun, sagt er: Was löst was aus? Apropos Physik: Wäre seine schauspielerische Laufbahn voller Hürden – sprich 20-maligen oder noch häufigeren Vorsprechens – gewesen, so hätte er vielleicht noch Physik studiert oder Literatur, gesteht Kammerer. Jetzt ist es eben Schauspiel mit ein wenig Physik. Denn auch in seiner Theaterarbeit versucht der Darsteller, auf analytische Weise zu einem Kern vorzustoßen. „Wie bei einem Sudoku oder einem Rubik-Würfel. Ich liebe diese detektivische, fast wissenschaftliche Arbeit, um zum Kern menschlicher Beweggründe zu kommen. Vielleicht auch ohne Ergebnis – und dann sag ich: Ach komm, lass es uns einfach spielen!“

Einzig punkto Kleidung hält sich der stets stilvoll angezogene Schauspieler nicht an Minimalismus. Denn das Gewand, sagt er, stünde immer im Kontrast zum gewachsenen Körper. „Anzug mit leichtem Twist“ sei sein Motto – wie der Louis-Vuitton-Anzug bei der Nestroy-Gala 2024, oder das glitzernde Sakko voller Sterne bei der Oscar-Verleihung. Mit schreckgeweiteten Augen beantwortet Kammerer die Frage, ob er Stylisten habe: „Nein! Ich brauch etwas zum Anziehen, das war’s!“

Zwei Facetten vereint

Wie schauen die künstlerischen Zukunftsträume aus? „Hauptsächlich Filme machen“, sagt Kammer. Wobei er sehr froh wäre, bald aus der Soldatenrolle herauszukommen – auch in der amerikanischen Netflix-Miniserie „All the Light We Cannot See“ (2023) spielte er einen solchen. Die Zeichen für eine Karriere nach dem Kriegsfilm stehen indes gut. Neben „Frankenstein“ ist auch das Auswanderdrama „Eden“ in der Pipeline und ebenso das für 2026 angekündigte deutsche Tennis-Biopic „Break“ von Daniel Brühl, in dem Felix Kammerer den adeligen Tennisprofi Gottfried von Cramm verkörpert. Vielleicht muss er dafür wieder hart trainieren, wie schon für „Im Westen nichts Neues“, als er wochenlang mit einer zehn Kilo schweren Weste Workout machte.

Seine Vorliebe im Filmbereich gilt den „seltsamen Dingen“, wie er sagt. Die da wären? Besonders verehrt Felix Kammerer die Arbeiten des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos oder jene der französischen Cannes-Gewinnerin Julia Ducournau. Also kein Mainstream, sondern eher die Arthouse-Richtung und nicht zwangsläufig mit Riesenbudget. „Für Lanthimos würde ich sogar noch einmal einen Soldaten spielen“, scherzt er.

diese Saison am Wiener Burgtheater im Stück

„Der Fall McNeal“ von Ayad Akhtar,

Regie: Jan Bosse

© Tommy Hetzel

In Wien aber ist Felix Kammerer Burgschauspieler. Auch wenn es durch den enormen Filmerfolg kurze Zeit so aussah, als würde der Mime dem Theater abhandenkommen, ist dessen Bindung daran doch profund. Aktuell steht Kammerer an der Seite von Joachim Meyerhoff auf der Bühne des Burgtheaters. Er spielt den künstlerisch ausgebeuteten Sohn eines heruntergekommenen Schriftstellers, der seine Werke mittels KI fertigstellt. „Der Fall McNeal“ von Ayad Akhtar stelle unheimliche Fragen, kommentiert Kammerer das Drama. Zwar sei die Bedrohung seiner Berufsgruppe durch KI derzeit gering, weil die Technologie noch nicht ausgereift sei. Vielleicht aber, so fügt er hinzu, „könnte schon in fünf Jahren der Computer-Felix eine viel bessere Arbeit als ich selbst abgeben“. Denn schon jetzt sei klar, dass „nicht wir die Maschine testen, sondern wir werden in diesem Glauben selbst getestet“.

Und dann hebt er zu einer Eloge an: „Theater ist für mich das Reißbrett des Schauspiels, es ist die Basis.“ Theater interessiere ihn vor allem dann, wenn es von Systemen erzählt, jenem der Gewalt, der Liebe oder des Hasses. Dabei geht es Kammerer nicht um eine realistische Darstellung, sondern um eine Form, die eine Mechanik verdeutlicht. Beim Film, so sagt er, gehe es mehr um die Darstellung von Details, darum, die individuellen Eigenschaften groß zu machen. „Es sind zwei Facetten einer Kunst, die sich nicht vereinbaren lassen.“ In der Vielschichtigkeit der Person Felix Kammerer finden sie aber zusammen.

Margarete Affenzeller ist Kulturredakteurin der österreichischen Tageszeitung »Der Standard« und Mitglied der Nestroypreis-Jury.

Doris Krumpl ist Pressesprecherin des Dorotheum.