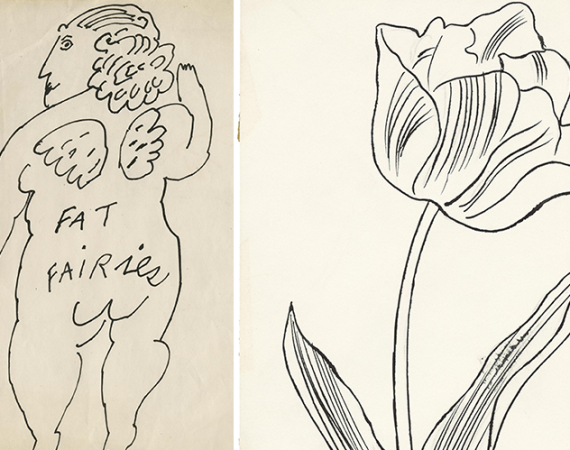

Pablo Picasso ist zweifellos einer der einflussreichsten und vielseitigsten Repräsentanten der Moderne. Zwei Arbeiten auf Papier aus den 1960er-Jahren zeugen von seiner Auseinandersetzung mit dem Unbewussten, dem Mythischen, der Symbolik.

In den späten 1950ern bis in die frühen 1970er-Jahre durchlebte Pablo Picasso eine außerordentlich produktive Schaffensperiode, in der er trotz fortgeschrittenen Alters unermüdlich nach neuen formalen und darstellerischen Herausforderungen suchte.

Er betrachtete die Meister früherer Tage – von Velázquez bis Delacroix – mit frischem Blick und interpretierte klassische, mythologische und symbolische Themen mit dem ihm eigenen Schaffensdrang neu. Seine Strichführung nahm an Schnelligkeit, Wesenhaftigkeit und Bedeutungsschwere zu. Ausdrucksbedürfnis und emotionale Tiefe treffen zusammen, als wäre jeder Strich ein Akt der Introspektion.

„Trois têtes“ (Drei Köpfe, 1960) ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Auf dem Blatt erkennen wir drei Gesichter: Die Figur mit Lorbeerkranz links im Bild scheint Dionysos, einen Dichter oder einen Weisen darzustellen. Die nervösen Striche zerfurchen energisch das Blatt, während die dunklen Bereiche die Figuren in einen Schatten hüllen, der zugleich die Erinnerung und den Fluss der Zeit versinnbildlicht. Die Züge verzerren und intensivieren sich ins Maskenhafte – etwa im grotesken Gesicht in der Mitte, das an Sokrates erinnert. Zwischen den derart deformierten Köpfen entspinnt sich ein stiller Dialog um Jugend und Alter, Mythos und Philosophie. Während „Trois têtes“ den psychologischen Aspekt aufgreift, handelt „Écuyère et tête“ (Reiterin und Kopf, 1969) von Symbol und Traum. Links erscheint eine amazonenhafte Gestalt zu Pferd wie eine Vision aus antiker Vorzeit. Ihr Körper ist nicht bloß eine Figur, sondern das Fragment eines Mythos, das sich in eine verworrene Landschaft auflöst. Von diesem Punkt an verwandelt sich die Szene in einen fieberhaften Dschungel, ein organisches Gewirr, in dem Augen, Gesichter und Formen wie verborgene, eher dem Unbewussten als der kompositorischen Logik entsprungene Wesen auftauchen. Wir blicken in ein Universum, in dem Ordnung dem blühenden Chaos weicht und wo sich mit jedem Strich ein Tor öffnet. Der Betrachter ist eingeladen, durch den Schleier zu treten – in einen Raum, in dem Bild und Traum verschmelzen.

Die weit aufgerissenen Augen zwischen den Formen verstärken diese traumhafte Spannung noch – man fühlt sich an die schwebenden, surrealistisch anmutenden Wesen etwa bei Man Ray, Magritte, Masson oder in Buñuels Filmvisionen erinnert, wo der Blick zur Schwelle zwischen dem Sichtbaren und dem Unbewussten wird. Dies ist kein Zufall: Picasso verschrieb sich nie voll dem Surrealismus, stand aber im ständigen Dialog mit ihm und spielte mit dem Unterbewusstsein, mit den Metamorphosen des Körpers und mit rätselhaften Symbolen, die er in seiner Bildsprache aufgriff, ohne je die eigene Identität aufzugeben.

AUKTION

Moderne, 18. November, 18 Uhr

Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Wien

20c.paintings@dorotheum.at

Tel. +43-1-515 60-358, 386