Jil Sander inspirieren Architektur und Kunst, die ihr zeitlebens Mut und positive Energie gaben und auch ihren Stil mitpräg(t)en. Ein myDorotheum-Gespräch mit der Weltklasse-Modedesignerin über die Magie von Qualität, unbewusste Einflüsse und Neuinterpretationen von Klassikern.

Dorotheum myART MAGAZINE: Bildende Kunst spielt für Sie persönlich eine große Rolle: Sie leben mit Kunstwerken, haben sich bei Ihrer Mode von Künstlern inspirieren lassen und mit solchen eng zusammengearbeitet. Wie ist diese Liebe zur Kunst geweckt worden und was bedeutet bildende Kunst für Jil Sander?

Jil Sander: Anfangs war sie für mich fast ein Rettungsanker. Damals haben mich zeitgenössische Künstler in meiner Modevision sehr ermutigt. Geweckt wurde mein Bezug zur Kunst durch moderne Architektur, denn im kriegszerstörten Hamburg hat man viel Neues und Interessantes gebaut.

© Peter Timm / Ullstein Bild / picturedesk.com

Was waren die ersten Kunstwerke, die Sie erworben haben, und aus welchen Impulsen heraus?

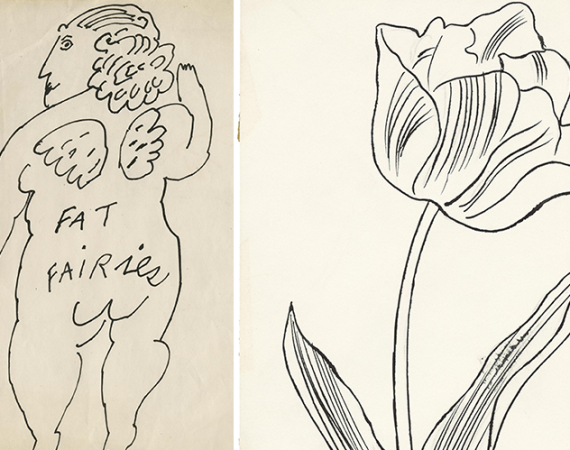

Ich habe mich in den 1960er-Jahren für Pop-Art und Arte Povera begeistert und diverse Arbeiten gekauft, Andy Warhols „Marilyn Monroe“-Siebdruck zum Beispiel oder Arbeiten von Jannis Kounellis und Mario Merz. Diese Kunstrichtungen waren diametral entgegengesetzt, aber für ihre Zeit gleichermaßen charakteristisch. Auch Cy Twombly habe ich früh erworben.

Welche Künstler haben Sie in Ihrer Arbeit inspiriert? Was bedeutet beispielsweise die Auseinandersetzung mit Agnes Martin, Robert Ryman, Alighiero e Boetti oder Lucio Fontana für Ihre Mode?

Alle von Ihnen genannten Künstler waren eine Inspiration für mich. An Agnes Martins Streifen- und Netzwerkbildern hat mir die unerhörte Komplexität in der Reduktion imponiert. Sie berührt durch bloße Linien und zurückhaltende Farben und evoziert ganz ohne konventionelle malerische Darstellungsmittel intensive Gefühle. Ihr Werk ist ein Schatz an positiver Energie. Sie und Robert Ryman mit seinem Minimalismus haben vorgeführt, dass weniger mehr sein kann. Entsprechend schätze ich auch Mode, die ohne starke Farbakzente und genderspezifische Konventionen allein durch Schnitte, Proportionen und Volumen überzeugt. Vor allem Lucio Fontana hat bewiesen, dass sich eine Aussage buchstäblich durch kühne Schnitte machen lässt. Plastische Künstler wie Richard Serra und Donald Judd haben mich darin bestätigt, dass Volumen für sich sprechen können. Was Alighiero e Boetti betrifft, hat er mir geholfen, mein Misstrauen gegenüber Drucken zu relativieren. Konventionelle Muster ermüden oft durch mechanische Wiederholung, aber Alighiero e Boettis zunächst wie bloße Muster auftretende Bilder ziehen Betrachter in ihre Tiefe. Mich hat auch sein Arte-Povera-Ansatz beeindruckt, seine Zusammenarbeit mit afghanischen Weberinnen, deren kostbares Handwerk vom Aussterben bedroht ist.

Mit Mario Merz haben Sie 1996 für die Florence Fashion Biennale eine großformatige Außenskulptur entwickelt. Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit ihm, und was verbindet Sie mit dem Arte-Povera-Künstler?

Diese besondere Biennale wurde von dem Kunsthistoriker Germano Celant und der amerikanischen Journalistin Ingrid Sischy ins Leben gerufen. Sie hatten die Idee, Modedesigner und Künstler zusammenzubringen. Ich durfte mir einen Künstler aussuchen, mit dem ich gern einen Beitrag entwickeln wollte. Zum Glück war Mario Merz einverstanden. Wir haben auf einem Plateau über Florenz einen großen, an den Enden mit einer speziellen Gaze bedeckten Metallzylinder entwickelt, durch den man wie durch ein Kaleidoskop auf die Stadt schauen konnte. In ihm wurden Blüten und Blätter durch einen unsichtbaren Windgenerator herumgewirbelt. Zur Vorbereitung unseres Biennale- Beitrags habe ich Mario Merz mehrmals in einer italienischen Fabrik getroffen. Er war ein sehr sympathischer, in sich ruhender Mensch und versteckte seine Ideen in Werken, die faszinierend und leicht zugänglich waren.

Was macht Qualität aus – in der Kunst und in der Mode?

Qualität erkennt man ohne große Worte, das gilt für alle Bereiche. Qualität zeichnet sich durch handwerklich-technische Perfektion, Vielschichtigkeit und eine Humanität aus, die sich nicht thesenhaft äußert, sondern sinnlich auf die Betrachter überträgt. Sie erzeugt eine schöne Aufregung, das Gefühl, an etwas Magischem teilzunehmen. Wer sie erfährt, möchte von ihr erzählen – Qualität ist sehr kommunikativ.

Das Interieur Ihrer Hamburger Villa ließen Sie vom italienischen Innenarchitekten Renzo Mongiardino gestalten. Wie lebt man als Puristin zwischen Wandvertäfelungen aus der Renaissance?

Renzo Mongiardino war nicht nur Innenarchitekt, er hat eine Mise-en-scène geschaffen, war ein großer Künstler des Atmosphärischen. Deshalb wurde er auch von Filmregisseuren wie Luchino Visconti und Franco Zeffirelli engagiert. Renzo hat mich nicht mit einem fertigen Entwurf konfrontiert, wir haben das Interieur Schritt für Schritt gemeinsam erarbeitet. So konnte ich seine Ideen nachvollziehen und mich in sie einfühlen. Seiner historischen Expertise verdanke ich die unschätzbare Einsicht, dass Purismus kein Privileg des 20. Jahrhunderts ist. Er wusste, wo man authentische Elemente eines historischen Stils findet, und er war begabt genug, das Fehlende bei speziellen italienischen Handwerkern mit viel Erfahrung anfertigen zu lassen. Er hat mich davon überzeugt, dass es nur eine Qualität gibt, egal in welcher Epoche. Zu diesem Martin-Haller-Bau hätte ein modernes Interieur nicht gepasst, die ursprüngliche Struktur war historistisch, allerdings durch eine 1950er-Jahre-Restaurierung sehr verbaut.

Wenn Sie eine Kunstepoche aus der Vergangenheit wählen könnten, wo wären Sie zu Hause?

Diese Frage kann ich seit meiner langen Zusammenarbeit und Freundschaft mit Renzo Mongiardino nicht mehr eindeutig beantworten. Vorher hätte ich die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts genannt, weil ihre Experimentierlust, ihre Kenntnisse und ihr gestalterischer Mut noch immer inspirieren.

Wenn Sie eine Kunstepoche aus der Vergangenheit wählen könnten, wo wären Sie zu Hause?

Diese Frage kann ich seit meiner langen Zusammenarbeit und Freundschaft mit Renzo Mongiardino nicht mehr eindeutig beantworten. Vorher hätte ich die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts genannt, weil ihre Experimentierlust, ihre Kenntnisse und ihr gestalterischer Mut noch immer inspirieren.

Ihre große Ausstellung „Jil Sander. Präsens“ im Frankfurter Museum Angewandte Kunst hat 2017/18 die Bandbreite Ihres Schaffens gezeigt: Mode, Produktdesign, Architektur, aber auch Gartenkunst. Beeinflusst die Beschäftigung mit der Natur auch Ihre Mode? In Ihren +J-Kollektionen für Uniqlo habe es, so heißt es, Parallelen zwischen den Zyklen der Natur und der Mode gegeben …

Ich lebe mit der Natur, auch in der Stadt. Sie ist unsere größte Meisterin, in ihrer Mannigfaltigkeit, die sich Jahr für Jahr anders entwickelt und gestaltet, aber auch in der Subtilität ihrer Zufallskompositionen, die sich laufend verwandeln. Was die Dosierung und Orchestrierung von Farben betrifft, bleibt sie meine größte, meist unbewusste Inspiration. Sie drängt sich nicht auf, aber für jeden, der auf sie achtet, sind ihre Reize unerschöpflich. Die Natur lässt sich nicht übertreffen, sie balanciert uns und versorgt uns mit frischer Energie.

Dass Designer mit ihrem eigenen Konterfei werben, war vor Jahrzehnten ganz und gar ungewöhnlich. Für die Vermarktung Ihres Parfums „Woman Pure“ hingegen kam schon 1977 nebst dem charakteristischen dicken Schriftzug ein Foto Ihres Gesichtes zum Einsatz. Sie haben die gesamte Kampagne bis ins kleinste Detail mitgestaltet. Wie kam es zu dieser innovativen Idee?

Die Idee verdanke ich Jürgen Scholz von der Hamburger Werbeagentur Scholz & Friends. Ich habe viel geredet und diskutiert, um ihm meine Vision zu vermitteln. Irgendwann hat er mich unterbrochen und gemeint: „Du sagst immerzu ,pure, pure, pure‘, dann nennen wir es doch so. Und wenn du so dahinterstehst, dann kannst du auch dein Gesicht zur Verfügung stellen.“

Von der Stoffentwicklung zum Shop-Design: Wie stehen Sie zur Idee des Gesamtkunstwerks? Als Wiener denken wir da natürlich gleich an die Wiener Werkstätte …

Der Gedanke des Gesamtkunstwerks ist mir sehr vertraut, sofern man ihn, wie die Wiener Werkstätte, aus den Kunsträumen auf die Gestaltung des Alltags überträgt. Jede Epoche entwickelt ihr eigenes ästhetisches Empfinden, das in allen Aspekten der Wirklichkeit seinen Ausdruck sucht. Durch das gelungene Design unserer Umwelt fassen wir in der Gegenwart Fuß und können entsprechend in ihr handeln. Für mich ist es selbstverständlich, die Prinzipien meines Designs zumindest in Gedanken auch auf andere Bereiche zu übertragen.

Um gleich mit noch einem Wiener zu kommen: Adolf Loos wetterte in „Ornament und Verbrechen“ polemisch gegen die Vergeudung edlen Materials, gegen leere Ornamente und unnötigen Aufputz. Können Sie das unterschreiben?

Großteils, auch wenn ich seine Moral nicht teile. Aber ich habe im Lauf der Zeit gelernt, das Ornament nicht von vornherein zu verdammen. Es bleibt eine Herausforderung, auf moderne Weise mit ihm umzugehen.

Sie hatten nach Karl Lagerfeld in den Jahren 1983 bis 1985 an der Hochschule für angewandte Kunst eine Professur inne: Was nahmen Sie mit aus Ihrer Wiener Zeit?

Die Modeklasse war groß, wir haben viel diskutiert, an Entwürfen gearbeitet und eine eigene Show auf die Beine gestellt. Ich war kaum älter als die Studierenden, trotzdem hat es mir gutgetan, von den Jüngeren zu lernen und ihre Sicht auf die Dinge zu verstehen. Wien kam mir damals noch sehr östlich vor, es war eine besondere Stadt, deren Geschichte und Lebensstil überall zu spüren waren.

Sie haben für Thonet 2025 den Schritt in Richtung Möbeldesign gewagt, und zwar mit einer Neuinterpretation des ikonischen Freischwinger-Stuhls S 64 von Marcel Breuer. Was verbindet Sie mit der Vorstellungswelt des Bauhaus?

Spiegelt sich das auch in Ihrer Mode?

Das Bauhaus ist von Walter Gropius als ein Ort für die Renaissance des Handwerks gegründet worden. Später hat man sich entschlossen der qualitativ hochwertigen industriellen Fertigung zugewandt. Aber der Bezug zur Vergangenheit, gerade in der Innovation, ist dem Bauhaus-Geist nie abhandengekommen. Ich teile das Bewusstsein, in einer Traditionslinie von Klassikern zu stehen, die es in neue Materialien, Formen und Proportionen zu übersetzen gilt. Ich konnte zunächst schwer akzeptieren, dass ich in die Form des Marcel-Breuer-Freischwingers nicht eingreifen durfte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dem Stuhl neue Wertigkeit und Zeitgemäßheit zu verleihen, denn in seiner bekannten Form war er sehr verbreitet und als kühner Entwurf kaum mehr wahrnehmbar. Auch im Modedesign setze ich mich mit Klassikern auseinander, ob es ein Trenchcoat, ein Shirt oder eine Origami-Robe ist.

Ist an eine Erweiterung der Thonet-Serie gedacht?

Sie ist bereits in Arbeit. Es wird auch einen für den privaten Bereich ebenso wie für Konferenzen geeigneten Tisch sowie einen Lounge Chair mit Hocker geben.

Sie haben mit Ihrer Mode ein neues Frauenbild geprägt. Sind Kunst und Mode in der Lage, die Gesellschaft zu verändern? Wie beurteilen Sie die Situation heute?

Kunst ist ein starker Motor gesellschaftlicher Veränderungen. Wenn sich Menschenschlangen vor Ausstellungen moderner Kunst bilden, bleibt das nicht ohne Einfluss auf Vorlieben und Haltungen, etwa auf die Toleranz und die Offenheit für Neues. Umgekehrt kann gerade in der Mode das Ausbleiben von Innovation zum gesellschaftlichen Stillstand beitragen, wie es der Rückfall in weibliche Rollenmuster nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt hat. Bei Innovation denke ich nicht an Schock und Provokation, sondern an eine organische Weiterentwicklung von Qualitäten und ikonischen Entwürfen. Was die Mode betrifft, ist die Phase der globalen Expansion und der Unternehmenszusammenschlüsse zum Stocken gekommen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass sich die Mode als gesellschaftliche Kraft durch die Jugend und kleine Marken regeneriert.

JIL SANDER

gilt als eine der weltweit bedeutendsten Modeschöpferinnen. Charakteristisch für die gebürtige Hamburgerin ist ein eleganter, minimalistischer Stil, der bar jeder Effekthascherei großes Augenmerk auf Volumina, kühne Schnitte und innovative, qualitätvolle Materialien legt. Heidemarie Jiline „Jil“ Sander studierte bis 1963 Textiltechnologie an der Textilingenieurschule Krefeld in Deutschland und ging 1964 als Austauschstudentin nach Kalifornien. Nach einer Tätigkeit als Moderedakteurin eröffnete Sander 1968 das Modehaus Jil Sander in Hamburg, in dem sie neben etablierten Marken wie Sonja Rykiel bereits eigene Kreationen verkaufte. 1973 gründete sie ihr Modelabel. Ihre 1979 erfolgreich lancierte, innovativ beworbene Parfum- und Kosmetika-Linie trug zur Sichtbarkeit der Marke bei. 1989 war Jil Sander die erste Frau, die mit ihrem Unternehmen an die deutsche Börse ging. Die mit vielen internationalen Preisen prämierte Designerin ging 1999 ein Joint Venture mit Prada ein. Von 2009 bis 2012 kreierte sie für das japanische Unternehmen Uniqlo die erfolgreiche demokratische Linie +J. Nach mehreren Eigentümer- und Chefdesignerwechseln gehört das Label Jil Sander seit 2021 zur italienischen OTB Fashion Group.